|

tujian.org

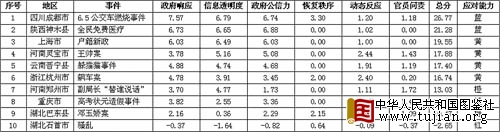

2009年上半年地方应对网络舆情能力排行榜

说明:本表数据为11位舆情分析师采用德尔菲法,对地方政府应对网络舆情表现进行分项评估后得出。其中政府响应、信息透明度、政府公信力三项为常规指标,分值区域分别为-10~10分;恢复秩序、动态反应、官员问责三项为特殊指标,分值区域分别为-5~5分、-3~3分、-3~3分。舆情分析师依据以上各项指标对政府表现分别做出评价,政府表现越出色、应对越得体则得分越高,反之则得分越低。最终依据各项表现综合所得总分,得出蓝、黄、橙、红四级警报级别,警报程度相应由低到高。其中总分20.00分以上为蓝色警报,政府应对总体较为得体;总分15.00~19.99分为黄色警报,政府应对有待进一步加强;总分10.00~14.99为橙色警报,政府应对存在明显问题;总分10.00分以下为红色警报,政府应对严重失当,存在重大缺陷。

湖北巴东县邓玉娇案

人民网舆情监测室舆情分析师单学刚:

“网络民意”的力量在邓案的发展过程中得到了集中体现,可以说网络不仅仅监督了事件过程,也起到了直接推动甚至改变方向的作用。

地方政府在此案的信息透明方面与过去相比并非毫无进步,然而,这起案件也突出反映出基层政府对信息公开的基本方法和技巧十分陌生。这一起并不复杂的刑事案件,却因沾上了“镇招商办主任”这一在中国干部体系中根本不入流的“官”而演变成“泛政治事件”,并引发了网络上“仇官”情绪的集中爆发。

对此,地方政府要敢于和部分无良官员“切割”,不能让任何个体的无良官员都要去“代表”整个党和政府,而不假思索、不计代价地去维护。

特邀专家曹景行(著名时事评论员、专栏作者):

民间舆论的一边倒同情邓玉娇,是因为民众无法再容忍某些官员凭仗权势胡作非为他们普遍担心,在邓贵大、黄德贵之辈可以如此嚣张的地方,司法公正能不能得到保障,“弱女子”邓玉娇能不能得到法律的保护。但互联网的力量改变了邓玉娇案中的强弱对比。

互联网上的舆论倾向有没有干预司法或扭曲司法公正?就邓玉娇案来说,至今为止,互联网的最重要影响是有力地促使司法部门较为公开透明地查案办案,特别是还原案发真相。同时,在地方法制并不完善的现实环境中,网上舆论有效地遏制了地方权力干预司法的可能,起到了一种特殊的制衡作用。 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 内容来自中华人民共和国图鉴社

|