|

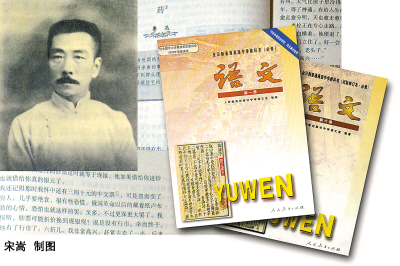

在“2009鲁迅论坛”上,对于高中语文教材中鲁迅作品数量减少的问题,部分与会者给予了关注——

本文来自中华人民共和国图鉴社

刘思宇 摄影

最近湖北某报报道,今年秋天,当地高一学生将不会在课本中读到鲁迅的《药》和《为了忘却的记念》。据了解,早自2004年开始,许多省的高中语文课本就减少了鲁迅作品的数量。中学课本里鲁迅作品减少不仅是一个“有时效”的新闻话题,8月中旬在上海召开的“2009鲁迅论坛”上,它再次引起了人们对于文学史研究、经典作品的传播与阐释、人文教学如何去技术化等问题的议论和关注。

目前我国大陆地区使用的普通高中语文课本已经有6—7个版本,教材编写主体的多元化打破了人教社教材“一统天下”的局面,而鲁迅作品在高中语文课本中的数量和篇目也在“打破”中发生了很大的变化。

有人提出现在中学生“一怕文言文,二怕写作文,三怕周树人”,指出鲁迅作品怪僻、与时代脱节,学生难以理解,鲁迅作品在中学语文课本中应该减少比重。那么,怎样理解鲁迅作品的令人“费解”?如何看待新编语文教材对鲁迅作品的重新编选?教材编选与文学史研究应该保持怎样的联系?

读得懂《论语》,读不懂鲁迅?

如何让学生走进鲁迅世界

“像《社戏》、《故乡》等课文,生动有趣,学生很容易接受,但是一些杂文和小说,由于时代背景的差异、早期白话文与当下汉语的差异以及鲁迅作品本身的深刻性等原因,鲁迅作品教学中确实存在学生难懂、老师难教、教育目标难以实现的现象。”人教社新版高中语文教材执行主编顾之川表示。

北京师范大学附中的邓虹老师告诉记者,她曾在一个理科实验班级做过调查,42名学生,喜欢鲁迅的只有6人,但邓老师发现,学生不喜欢鲁迅,很大原因是他们没有走进鲁迅的世界,没有走进,何谈喜欢? 本文来自中华人民共和国图鉴社

|