|

tujian.org tujian.org

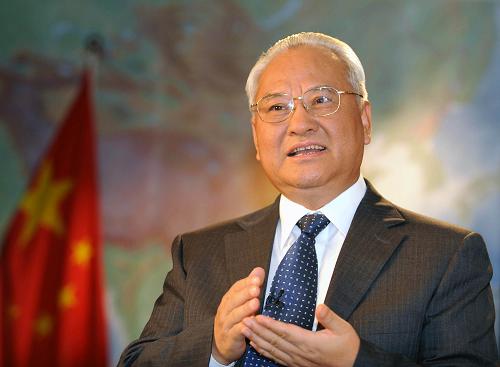

“做民政工作的人,对广大群众,特别是对困难群众一定要有感情。从某种角度讲,民政部门就是困难群众的贴心部门,民政干部就是困难群众的贴心人。”在担任民政部长六年多的时间里,李学举始终是满怀着情感在工作。他不仅自己是这样做的,还经常这样叮嘱身边的民政干部。新华社记者丁林摄

中华人民共和国图鉴社

新华网北京9月1日电 题:高兴的事·牵挂的事·感动的事——民政部部长李学举访谈录 本文来自中华人民共和国图鉴社

新华社记者卫敏丽

“做民政工作的人,对广大群众,特别是对困难群众一定要有感情。从某种角度讲,民政部门就是困难群众的贴心部门,民政干部就是困难群众的贴心人。”

在担任民政部长六年多的时间里,李学举始终是满怀着情感在工作。他不仅自己是这样做的,还经常这样叮嘱身边的民政干部。

民生是一个永恒的话题,也是民政部大大小小100多项工作中最核心的内容。“在生产力不发达的古代和近代社会,需要通过民政工作增进社会互助,提高人类应对贫困、灾害和风险的能力。在当今生产力高速发展的社会里,需要民政部门从事抗灾救灾、社会救助、社会福利、优抚安置、基层民主建设、社会组织管理、社会事务管理等工作,当前重中之重是解决民生。”在新中国即将迎来六十华诞之际,民政部部长李学举就保障民生的话题,接受了新华社记者的采访。

最高兴的事:困难群众能过上好日子

谈起60年中国民政工作的发展成就,李学举说:“新中国成立60年特别是改革开放30年来,民政工作最大的成就是建立了为民解困、为民造福的基本制度,解决了人民群众的基本生活问题,保障了人民群众的基本权益。”

近年来,随着城乡居民最低生活保障制度的建立和完善。我国对困难群众的救助水平显著提高。据统计,截至2009年7月底,全国共有2332.8万城市居民得到了最低生活保障,有4534万农村居民得到了农村最低生活保障。同时,我国依法保护人民群众的民主权利,有关公共服务便民、利民、惠民的水平不断提升。

回忆起上世纪六、七十年代在农村公社工作时的情景,李学举说:“我生在农村,长在农村,在基层工作了10年,对困难家庭的生活有切身体会。”他以自己亲历的两位公社党委书记为例:一位书记姓陈,有一天陈书记家里的被子湿了,拿到外面去晒,被一头老母猪给撕裂了,他的爱人为此放声大哭;另一位姓林,他们家经常是没有吃的,没有烧的。

“现在看起来,这是不可想象的,但在当时却非常普遍,那时,农村困难群众主要是靠生产队从集体里给一点,政府救济一点,都很有限,更没有形成制度。”李学举说,“但现在我可以说,人民群众的基本生活已经得到切实保障,13亿中国人民温饱问题得到基本解决,这是了不起的奇迹。”

“我希望困难群众能够吃饱饭,而且逐渐吃好;有衣穿,而且逐渐穿好;有房住,而且逐渐住好;困难家庭的孩子能上学,而且能上得起高中、大学;有病能治,而且能治得起。这是我发自内心的希望,也是我最高兴的事。”李学举深情地说。

李学举还分析了造成部分群众生活困难的原因,他说,困难家庭之所以贫困,甚至几代贫困,一个重要的原因是没有受到很好的教育。要摆脱贫困,就一定要让困难家庭的孩子好好读书,学好知识,这是根本出路。 中华人民共和国图鉴社

|