|

09谱写“美水之乡”科学发展新篇章 |

2009-04-30 |

|

——甘泉县改革开放30年经济跨越式发展纪实

县委书记刘志坚(左一)、县长任小林(右三)深入非公有制企业调研。

县委书记刘志坚(左一)、县长任小林(右三)深入非公有制企业调研。

石油工业强势发展。

石油工业强势发展。

隋唐系列酒。

隋唐系列酒。

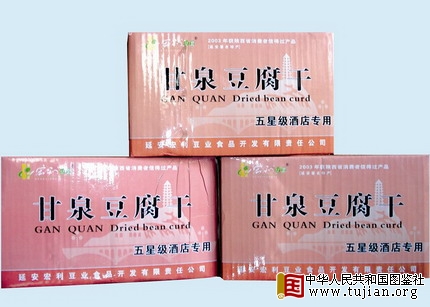

甘泉豆制品系列。

甘泉豆制品系列。

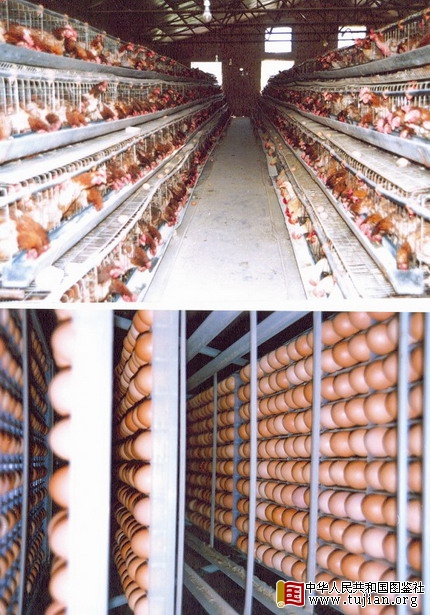

规模化养鸡。

规模化养鸡。

劳山土鸡蛋。

劳山土鸡蛋。

规模化养猪。

甘泉县素称“美水之乡”,历史悠久,人杰地灵,资源丰富,210

国道、西延铁路、黄延高速公路穿境而过,交通便利,区位优势优越,

是革命圣地延安的南大门。

改革开放的三十年里,在甘泉这块土地上发生了翻天覆地的变化,

如今,当你在这块神奇的土地上采访,你会被这块土地这些年所发生

的巨大变化紧紧吸引,从宽阔整洁的街道到林立的高楼大厦,从绿草

如茵、鲜花怒放的城市广场到向乡村基层延伸的柏油马路,从遍布川

道的日光温室大棚到镶嵌在沟峁山梁间的石油井架——三十年的漫长

岁月里,在县委、县政府的正确领导下,该县以加快经济社会发展为

己任,真抓实干,锐意改革,带领全县广大干部群众励精图治,艰苦

创业,各项事业蓬勃发展,综合实力明显得到增强,城乡面貌发生了

巨大变化,人民生活水平稳步提高。据统计,2007年全年生产总值(

GDP)达到145573万元,是1978年1363万元的106.8倍,年均递增16.5

%。其中:第一产业实现增加值15675万元,是1978年852万元的18.4

倍,年均递增9.5%;第二产业实现增加值103056万元,是1978年163万

元的632倍,年均递增23.1%;第三产业实现增加值26842万元,是1978

年348万元的77倍,年均递增进15.9%。2007年人均生产总值17907元,

是1978年人均257元的69.7倍,年均递增14.9%。全县经济步入又好又

快的发展轨道。在全省县城经济社会发展监测中,甘泉县2004、2005、

2006年三年度综合排位在全省93个县区中,分别位居第24位、第17位、

第19位。甘泉县已大步迈入全省二十强。

思想解放谋长远 科学定位大发展

思想解放的程度,决定着经济发展的速度。只有思想大解放,才

有经济大发展。实践无止境,解放思想亦无止境。改革开放30年来,

甘泉县在“思想解放”之下发生了一系列深刻变化,尤其是去年以来,

甘泉县委、县政府新一届领导班子调整到位以后,把理清发展思路作

为推进跨越发展、构建和谐甘泉的基础性工作,摆上各级党委、政府

的重要议事日程,在全县范围广泛开展了大学习、大调研、大考察、

大讨论活动。一方面组织各级干部系统学习“三个代表”重要思想、

科学发展观及党的路线方针政策,努力用党的最新理论创新成果武装

头脑,提高理论素质和政策水平,特别是通过学习,切实增强了各级

领导干部贯彻落实科学发展观的自觉性,提高了各级领导发展和驾驭

全局的能力。另一方面,组织县乡两级对关系全县经济社会发展的长

远和重大问题进行深入调查研究,吃透情况,查找存在问题和薄弱环

节,广泛征求各方面意见和建议。县委常委会还委托县人大、政协重

点对全县农业产业开发和非公有制经济发展工作进行调研,形成了有

见解、有深度,客观实际的调研报告。它山之石,可以攻玉。该县由

县委、人大、政府、政协四套班子分管领导带队,组织60多名各乡镇

和相关部门、企业负责人组成两个考察组,分别赴上海、浙江、四川、

重庆、贵州、山东、辽宁等地就新农建设和非公有制经济发展进行考

察,并通过大学习、大调研、大考察、大讨论,县委、县政府对甘泉

的发展基础、优势条件、不利因素,有了更深刻的了解和认识。同时,

也使各级干部解放了思想,开拓了视野,受到了锻炼,为甘泉经济社

会发展战略的修订和完善奠定了基础。在此基础上,确立了“大力实

施石油兴县、菜畜富民、项目带动、产业支撑战略,奋力打造工业经

济强县、农业产业大县、特色产品名县、陕北生态第一县,合力建设

富裕文明和谐新甘泉”的新时期、新阶段经济社会发展战略和奋斗目

标。明确了甘泉“十一五”时期八项重点工作,即以石油工业为重点

的工业经济;以菜畜产业为重点的新农村建设;以非公有制经济为重

点的特色经济优化升级;以城乡环境为重点的基础设施及生态建设;

以教育质量提高为重点的各项社会事业;以素质提升为重点的精神文

明建设;以平安稳定为重点的和谐甘泉建设;以执政能力为重点的党

的建设。由于工作思路清晰,奋斗目标明确,全县上下形成了人心齐、

人气旺、步调一致、共谋发展的良好局面。

如何让既定的发展蓝图变成现实,走在建设延安经济强县的前列,

是摆在新一届甘泉县委、县政府面前的一个严峻而现实的课题。2007

年7月16日,距离甘泉县委书记刘志坚、县长任小林到甘泉工作还不

到一个月,该县就在充分调研的基础上,召开了500多人参加的全县

三级干部大会,会上响亮地提出在全县干部中广泛深入地开展机关干

部作风大整顿活动,强力推行“雷厉风行,闻风而动;立说立办,务

求实效;靠前指挥,一线落实;敢为人先,争创一流”的三十二字工

作要求。通过作风整顿,打破传统思维方式,以改革的精神、创新的

办法、坚定的信念克服前进中的各种困难和问题,以饱满的状态、高

昂的斗志和时不我待、只争朝夕的精神。众志成城合力建设富裕、文

明、和谐的新甘泉。同时,结合贯彻落实十七大精神,该县提出了“

六个抓落实”,即统一思想抓落实,明确任务抓落实,突出重点抓落

实,夯实责任抓落实,改进作风抓落实,开拓创新抓落实。“五个见

成效”即在理论武装、思想解放上见成效,在联系实际、指导实践上

见成效,在锐意创新、突显特色上见成效,在科学发展、构建和谐上

见成效,在转变作风、实干兴县上见成效。

彰显特色求突破 工业经济创辉煌

可以说,甘泉县工业发展的历史,就是一部改革开放的壮丽画卷。

在县委、县政府的正确领导下,甘泉儿女齐心奋斗、开拓进取,全县

逐步形成以“石油、白酒、建材、食品”为主的工业格局。

变“输血”为“造血”石油盘活一盘棋。在经济系统工作多年的

该县非公有制经济服务局局长韩树雄说,改革开放初期整个甘泉有20

来家国营集体企业,如钢厂、糖厂、水泥厂等,但到1998年,大部分

的企业存在亏损、效益不容乐观。作为该县的支柱产业——下寺湾采

油厂就亲身经历了这一过程。1987年,下寺湾采油厂(原来的甘泉县

石油开采公司)在该县下寺湾镇成立。成立伊始,全公司只有3口生产

井和几名工作人员。曾经奋战一线的采油厂工人屈秀昌回忆起公司刚

成立的情景,就摇着头感叹地说:“下寺湾钻采公司在初期要什么没什

么,公司从3口油井起家。”县委、县政府审时度势,通过变“输血”

为“造血”,大胆引进中原油田和各大石油院校的专家教授,对资源

情况进行科学论证,编制了科学的石油开发规划,坚持走科技兴油、

强化管理、创新机制、降低成本、提高效益的路子,大大提高了原油

产量。经过21年的艰苦创业,采油厂逐步成为集科研、钻采、运销为

一体,年产原油42万吨的中型企业。

食品加工齐竞秀,围绕特色创名牌。甘泉豆腐和豆腐干闻名古今,

闻名遐迩。生产技术的发明距今已有一千四百多年的历史。多年前,

由于市场不规范,品牌意识和质量意识不强,县上仅有的几个豆腐干

厂,各打各的牌子、各闯各的市场,导致了相互压价,恶性竞争的局

面。针对这一现状,县政府及时成立了豆制品工业协会,猛下气力规

范市场,统一品牌和质量标准,从多家争吃“蛋糕”,变为大家齐心

协力来做大“蛋糕”。不仅使甘泉的豆制品竞争力得到了明显增强,

而且使质量和效益也有大量提高。全县豆腐干加工企业达到8家,形

成了“宏利”、“八千里”等知名品牌,豆类加工达到2060吨,产品

远销省内外。与此同时,兴银国际贸易公司充分发挥该县红小豆原产

地标识通过国家质监总局认证的优势,积极扩大对外贸易,2007年实

现红小豆出口创汇160万美元,累计达847.5万美元,成为延安地区重

要的涉农龙头企业和出口创汇知名企业。

白酒做出大文章,建材轻装闯市场。1975年甘泉县委、县政府为

了发挥闻名天下美水矿泉水的优势,成立地方国营甘泉县美水酒厂,

随着时间的推移,在市场大浪潮的冲击下,曾经辉煌的延安美水酒厂因

体制等因素制约一度陷入困境。县委、县政府大胆决策对酒厂进行了

成功改制。已形成名牌和富有挖掘潜力的美水酒厂经过拍卖改制后,

企业高薪聘请白酒专家聂昌森任总工程师,负责企业全盘质量管理,

对库存1200多吨散酒进行质量普查、建档,实行微机化管理;组织员

工进行岗位技术培训,选拔成立了由11人组成的企业评酒委员会,其

中,有7人经省白酒协会培训,4人考取了国家级评酒员资格,2人考

取了国家级中级评酒师资格,并被补选为省六届评委。每批酒出厂都

进行品评,跟班检验,确保产品质量的稳定,经省、市、县技术监督

局60多批次抽检,质量全部合格。同时,企业进一步加大技改力度,

积极开发新产品,多方开拓销售渠道,如今,经济效益也开始回升,产

品市场占有率不断提高。隋唐玉液系列白酒荣获“陕西省名牌产品”

称号,被誉为“陕北茅台”,深受消费者青睐。2007年,白酒产量达

到263吨,是1978年32吨的8.2倍,年均递增7.5%。

菜畜富民齐奋进 农村经济大跨越

甘泉县委、县政府,始终坚持把“三农”工作作为主要工作来抓,

不断加大支农投资力度,坚持走产业化经营的路子,认真贯彻落实一

系列中央、省、市惠农政策,有力促进了农村经济快速发展和农民收

入持续增加。2007年实现农、林、牧生产总值2.64亿元,是1978年72

8万元的36.2倍,年均递增9.8%。

新农村建设过程中,该县不断加强领导,深入调研,合理编制规

划,狠抓试点,制定了《甘泉县建设社会主义新农村领导小组及办公

室和各成员单位职责》,明确了职责,夯实了责任。并建立了县级领

导联系重点村制度。同时,狠抓试点,示范引导。今年,确定了12个

重点村为新农村建设示范村,实施了“六大工程”(即:产业化建设

工程、农村基础设施建设工程、村容村貌整治工程、农村社会事业进

步工程、农民教育培训工程、农村民主政治推进工程)。县财政列资

600万元新农村建设专项资金,实行专户管理。县上成立了建设社会

主义新农村支农项目整合领导小组,对农村道路、电网改造、沼气工

程、人畜饮水、以工代赈等项目资金,捆绑使用,集中投放。同时吸

纳社会闲散资金,鼓励社会各界和非公有制企业参与新农村建设。延

安纪丰实业集团有限责任公司投资54.53万元参与高哨乡雷家沟村新

农村建设,延安美水酒业集团有限责任公司投资65万元参与劳山乡苏

家河村新农村建设。

蔬菜产业的崛起,昭示现代农业的魅力。米袋子满,菜篮子丰,

农产品市场琳琅满目,如今,甘泉的老百姓切身感受到改革开放带来

的变化。种植业结构布局合理,品种更新产量大幅增长,“川道菜、

拐沟牧、山上菜”的现代农业发展模式基本组成。以玉米为主的粮食

生产稳定增长,以日光温室大棚生产为主的蔬菜业形成规模。以山地

菜为主的蔬菜业正在兴起。蔬菜业的快速崛起,真正让全县农民得到

了实惠。近日,记者见到石门乡魏家沟菜农魏小平时,他正在自家的

大棚里忙碌着,在县、乡优惠政策的促动下,他于2001年建起了两座

75米的日光温室大棚,他边学习边种菜,到2004年,他的两棚黄瓜收

入就达2万余元,不仅还清了债务,而且有了存款,真正算是过上了富

裕的日子。

畜牧产业的快速发展,彰显产业富民的活力。蔬菜产业的开发让

农民尝到了科技致富的甜头,而畜牧业的快速发展又为农民奔小康提

供了新的强大产业支撑。县委书记刘志坚、县长任小林和主管农业领

导坚持经常深入农村调研。在全县3镇5乡选择了16个最偏远拐沟村调

研,每到一处都与群众了解退耕还林之后,群众的生产、生活、产业

发展情况,提出了山地退耕后,拐沟村农民发展舍饲养殖业,增加收

入的发展思路,并要求畜牧产业发展要从过去的以羊子放牧为主,向

以猪、鸡、集约化养殖为主的发展格局转变。按照“川道村菜牧复合

型、拐沟村饲料养畜型”的发展模式,坚持一乡一业、一村一品的发

展路子,围绕高产、优质、高效和区域化、规模化、专业化目标,全

面推进专业村、专业户建设,其中,蔬菜专业村70%以上的农户要达

到户均种植2棚大棚菜,畜牧专业村养殖户要占到全村总户数的70%

以上,每户至少饲养50头猪或1000只笼养蛋鸡或肉杂鸡。力争通过3-

5年努力,使全县所有村都实现专业村目标,为全面奔小康奠定扎实的

基础。

城乡共建文明城 擦亮甘泉谱新篇

走进新甘泉,你不禁会感叹:如今的美水之乡变绿了、变亮了、

变大了、变美了,出行更加便捷快速,空气更加清新舒畅,社会文明

和谐,群众安居乐业——

30年来,甘泉从一年一小变,三年大变样到打造“生态园林县城”

和“清洁卫生县城”;从颇为艰辛的北关小区改造等工程项目的建设

到县城“西进南扩”战略的逐步实施;从一个写满灰暗、逼仄,基础

设施严重滞后的资源型县城到省级文明县城的验收成功,全县基础设

施建设在改革开放的历史进程中谱写出了华美的乐章,实现了历史性

的跨越。

近年来,该县站在甘泉长远发展的高度上,明确提出“经营县城”

的理念,坚持用市场化、社会化、企业化手段经营县城,走以城养城、

以城兴城、以城建城的县城建设路子,积极探索县城资产经营渠道,

公开拍卖县城土地使用权,多方筹措县城建设资金,加快县城基础设

施建设步伐。根据县城地理地形条件,按照“立足县情、突出特色、

适度超前”的思路进行建设,市政工程建设步伐进一步加快。1998年

开展的县城北关改造拉开了全县大规模开发建设的序幕。当时的县城

北关到处是五六十年代建造的瓦房、平房、窑洞东扭西摆,危房十中

有三;仅容两人通行的巷道拐来拐去,让人似进迷宫;碎石修成的街

道坑坑洼洼,拿“车颠人绊,污水横流,人人生厌”来摹写原北关旧

城,可以说一点都不夸张。经过多年来的不懈努力,老城消失,新城

诞生。如今,北关新城区成为了甘泉服装销售一条街,更成为甘泉县

城的一道风景线。北关改造完成之后,县政府累计投资7006万元,先

后完成了县城主街道、长青路、康乐路、太皇路、迎宾路、美水路、

宴宾路等主要道路和西台巷等23条支巷道改造工程,改造城市道路总

长9442.2米,巷道1633米,按照“先地下、后地上”原则,各条道路

均设地下排水污渠,砌筑电信、广电网络、城市照明共用地沟,所有

城市公用管道、线路全部进入共用地沟铺设,避免了城市道路的频繁

开挖;同时,结合群众需求,加快民生工程建设进程。先后建成县城

中心广场、美水广场、火车站广场等三个广场。

城乡联动,擦亮甘泉,全力创建省级文明县城。2008年2月29日,

当中共甘泉县委书记刘志坚从省上领导手中接过“省级文明县城”奖

牌时,会场顿时爆发出一阵热烈的掌声。这掌声是褒扬,是激励,更

多的是对甘泉聚全县之力创建省级文明县城工作的充分肯定。

2006年以来,该县把创建省级文明县城作为推进城市化进程的基

础工程、精神文明建设的龙头工程、为群众办实事的民心工程、促进

跨越式发展的奠基工程来抓,城市基础建设突飞猛进,城市品位不断

提升,市民文明意识不断增强,全县上下形成了共同创建省级文明城

市的良好氛围。在创建省级文明县城成功的同时,该县把省级文明县

城创建向一线延伸,以“甘泉是我家、卫生靠大家”为主题,向全县

人民响亮地提出“城乡联动、干群参战、整体推进、擦亮甘泉”地号

召,举县一致开展环境卫生大整治活动,全面向基层一线深化和延伸

创建省级文明县城显成效。

一枝独秀不算春,百花齐放才是春。多年来,甘泉县在党建、精

神文明建设等项工作中都干出了超常的业绩,这其中无不渗透着全县

党员干部和人民群众的心血和汗水,他们始终没有停止过思考和探索,

始终没有停止过创造和开拓,终于在多年拼搏之后实现了经济社会协

调发展,高奏了一曲艰苦奋斗、振天撼地的时代强音。

有人说“给我一支杠杆,我就可以撬起整个地球”,在采访中,

记者一直在想着这样一个问题,是什么力量给甘泉县经济发展这么大

的动力,这个“杠杆”也许就是为人民服务的一种责任,也许就是为

官一任造富一方的一种重托。

——在党建工作中,该县结合新时期基层党组织建设的工作实际,

创造性地提出了“内涵式党建”之路,使党建工作走上了规范化、求

实效的路子。2006年,原城关镇党委书记刘广荣荣获全国优秀党务工

作者,2007年,石门乡张槐湾村妇女主任雷新强被省委授予“科技致

富带头人”称号。2008年,高哨乡雷家沟村支部书记崔小元荣获全省

郭孝义式优秀农村党支部书记。

——在精神文明建设工作中,甘泉县多年来先后创造性地推出了

“农村十星级文明户创评”、“机关五星级文明单位创评”、“道德

规范五进活动”等新载体。2006年被市委、市政府命名为市级文明县

城,2007年被省委、省政府命名为省级文明县城。

——基础设施得到长足发展。到2007年底,全县通公路457.74公

里,是1978年的1.9倍,年均递增2.24%。2007年货物周转量是5540

万吨公里,是1978年71万吨公里的78倍,年均递增16.22%。1978年

全县固定电话136户,到2007年全县固定电话22253户,是1978年的16

3.6倍,全县移动电话用户43972户。

——科教文化事业快速迈进。2007年全县拥有各类学校80所,各

类学校在校学生人数14297人,全县拥有教职工1548人。2006年4月率

先成为陕西省双高普九第一县,2007年远程教育顺利通过省、市验收

并获优秀格次。文化事业日益繁荣,群众文化生活丰富多彩。2007年

全县文化事业机构12个,其中:乡镇文化站9个,全县有线电视用户1

5026户。广播覆盖率和电视覆盖率分别达到98.6%和99.4%。

这是一片神奇的土地,这更是一片充满生机与活力的土地,倾听

它的心跳,触摸它的脉搏,我似乎感觉到一种昂扬向上的力量,一种

诉说的欲望在我的笔尖下涌动,一种深深的体会在我心目中刻骨铭心。

三十年巨变,甘泉县的变化带给每个人的都是一种自豪和亢奋。我们

有理由相信,不久的将来,一个崭新的甘泉将崛起于红色大地。

(李全文 薛 亮 曹圆宇)

规模化养猪。

甘泉县素称“美水之乡”,历史悠久,人杰地灵,资源丰富,210

国道、西延铁路、黄延高速公路穿境而过,交通便利,区位优势优越,

是革命圣地延安的南大门。

改革开放的三十年里,在甘泉这块土地上发生了翻天覆地的变化,

如今,当你在这块神奇的土地上采访,你会被这块土地这些年所发生

的巨大变化紧紧吸引,从宽阔整洁的街道到林立的高楼大厦,从绿草

如茵、鲜花怒放的城市广场到向乡村基层延伸的柏油马路,从遍布川

道的日光温室大棚到镶嵌在沟峁山梁间的石油井架——三十年的漫长

岁月里,在县委、县政府的正确领导下,该县以加快经济社会发展为

己任,真抓实干,锐意改革,带领全县广大干部群众励精图治,艰苦

创业,各项事业蓬勃发展,综合实力明显得到增强,城乡面貌发生了

巨大变化,人民生活水平稳步提高。据统计,2007年全年生产总值(

GDP)达到145573万元,是1978年1363万元的106.8倍,年均递增16.5

%。其中:第一产业实现增加值15675万元,是1978年852万元的18.4

倍,年均递增9.5%;第二产业实现增加值103056万元,是1978年163万

元的632倍,年均递增23.1%;第三产业实现增加值26842万元,是1978

年348万元的77倍,年均递增进15.9%。2007年人均生产总值17907元,

是1978年人均257元的69.7倍,年均递增14.9%。全县经济步入又好又

快的发展轨道。在全省县城经济社会发展监测中,甘泉县2004、2005、

2006年三年度综合排位在全省93个县区中,分别位居第24位、第17位、

第19位。甘泉县已大步迈入全省二十强。

思想解放谋长远 科学定位大发展

思想解放的程度,决定着经济发展的速度。只有思想大解放,才

有经济大发展。实践无止境,解放思想亦无止境。改革开放30年来,

甘泉县在“思想解放”之下发生了一系列深刻变化,尤其是去年以来,

甘泉县委、县政府新一届领导班子调整到位以后,把理清发展思路作

为推进跨越发展、构建和谐甘泉的基础性工作,摆上各级党委、政府

的重要议事日程,在全县范围广泛开展了大学习、大调研、大考察、

大讨论活动。一方面组织各级干部系统学习“三个代表”重要思想、

科学发展观及党的路线方针政策,努力用党的最新理论创新成果武装

头脑,提高理论素质和政策水平,特别是通过学习,切实增强了各级

领导干部贯彻落实科学发展观的自觉性,提高了各级领导发展和驾驭

全局的能力。另一方面,组织县乡两级对关系全县经济社会发展的长

远和重大问题进行深入调查研究,吃透情况,查找存在问题和薄弱环

节,广泛征求各方面意见和建议。县委常委会还委托县人大、政协重

点对全县农业产业开发和非公有制经济发展工作进行调研,形成了有

见解、有深度,客观实际的调研报告。它山之石,可以攻玉。该县由

县委、人大、政府、政协四套班子分管领导带队,组织60多名各乡镇

和相关部门、企业负责人组成两个考察组,分别赴上海、浙江、四川、

重庆、贵州、山东、辽宁等地就新农建设和非公有制经济发展进行考

察,并通过大学习、大调研、大考察、大讨论,县委、县政府对甘泉

的发展基础、优势条件、不利因素,有了更深刻的了解和认识。同时,

也使各级干部解放了思想,开拓了视野,受到了锻炼,为甘泉经济社

会发展战略的修订和完善奠定了基础。在此基础上,确立了“大力实

施石油兴县、菜畜富民、项目带动、产业支撑战略,奋力打造工业经

济强县、农业产业大县、特色产品名县、陕北生态第一县,合力建设

富裕文明和谐新甘泉”的新时期、新阶段经济社会发展战略和奋斗目

标。明确了甘泉“十一五”时期八项重点工作,即以石油工业为重点

的工业经济;以菜畜产业为重点的新农村建设;以非公有制经济为重

点的特色经济优化升级;以城乡环境为重点的基础设施及生态建设;

以教育质量提高为重点的各项社会事业;以素质提升为重点的精神文

明建设;以平安稳定为重点的和谐甘泉建设;以执政能力为重点的党

的建设。由于工作思路清晰,奋斗目标明确,全县上下形成了人心齐、

人气旺、步调一致、共谋发展的良好局面。

如何让既定的发展蓝图变成现实,走在建设延安经济强县的前列,

是摆在新一届甘泉县委、县政府面前的一个严峻而现实的课题。2007

年7月16日,距离甘泉县委书记刘志坚、县长任小林到甘泉工作还不

到一个月,该县就在充分调研的基础上,召开了500多人参加的全县

三级干部大会,会上响亮地提出在全县干部中广泛深入地开展机关干

部作风大整顿活动,强力推行“雷厉风行,闻风而动;立说立办,务

求实效;靠前指挥,一线落实;敢为人先,争创一流”的三十二字工

作要求。通过作风整顿,打破传统思维方式,以改革的精神、创新的

办法、坚定的信念克服前进中的各种困难和问题,以饱满的状态、高

昂的斗志和时不我待、只争朝夕的精神。众志成城合力建设富裕、文

明、和谐的新甘泉。同时,结合贯彻落实十七大精神,该县提出了“

六个抓落实”,即统一思想抓落实,明确任务抓落实,突出重点抓落

实,夯实责任抓落实,改进作风抓落实,开拓创新抓落实。“五个见

成效”即在理论武装、思想解放上见成效,在联系实际、指导实践上

见成效,在锐意创新、突显特色上见成效,在科学发展、构建和谐上

见成效,在转变作风、实干兴县上见成效。

彰显特色求突破 工业经济创辉煌

可以说,甘泉县工业发展的历史,就是一部改革开放的壮丽画卷。

在县委、县政府的正确领导下,甘泉儿女齐心奋斗、开拓进取,全县

逐步形成以“石油、白酒、建材、食品”为主的工业格局。

变“输血”为“造血”石油盘活一盘棋。在经济系统工作多年的

该县非公有制经济服务局局长韩树雄说,改革开放初期整个甘泉有20

来家国营集体企业,如钢厂、糖厂、水泥厂等,但到1998年,大部分

的企业存在亏损、效益不容乐观。作为该县的支柱产业——下寺湾采

油厂就亲身经历了这一过程。1987年,下寺湾采油厂(原来的甘泉县

石油开采公司)在该县下寺湾镇成立。成立伊始,全公司只有3口生产

井和几名工作人员。曾经奋战一线的采油厂工人屈秀昌回忆起公司刚

成立的情景,就摇着头感叹地说:“下寺湾钻采公司在初期要什么没什

么,公司从3口油井起家。”县委、县政府审时度势,通过变“输血”

为“造血”,大胆引进中原油田和各大石油院校的专家教授,对资源

情况进行科学论证,编制了科学的石油开发规划,坚持走科技兴油、

强化管理、创新机制、降低成本、提高效益的路子,大大提高了原油

产量。经过21年的艰苦创业,采油厂逐步成为集科研、钻采、运销为

一体,年产原油42万吨的中型企业。

食品加工齐竞秀,围绕特色创名牌。甘泉豆腐和豆腐干闻名古今,

闻名遐迩。生产技术的发明距今已有一千四百多年的历史。多年前,

由于市场不规范,品牌意识和质量意识不强,县上仅有的几个豆腐干

厂,各打各的牌子、各闯各的市场,导致了相互压价,恶性竞争的局

面。针对这一现状,县政府及时成立了豆制品工业协会,猛下气力规

范市场,统一品牌和质量标准,从多家争吃“蛋糕”,变为大家齐心

协力来做大“蛋糕”。不仅使甘泉的豆制品竞争力得到了明显增强,

而且使质量和效益也有大量提高。全县豆腐干加工企业达到8家,形

成了“宏利”、“八千里”等知名品牌,豆类加工达到2060吨,产品

远销省内外。与此同时,兴银国际贸易公司充分发挥该县红小豆原产

地标识通过国家质监总局认证的优势,积极扩大对外贸易,2007年实

现红小豆出口创汇160万美元,累计达847.5万美元,成为延安地区重

要的涉农龙头企业和出口创汇知名企业。

白酒做出大文章,建材轻装闯市场。1975年甘泉县委、县政府为

了发挥闻名天下美水矿泉水的优势,成立地方国营甘泉县美水酒厂,

随着时间的推移,在市场大浪潮的冲击下,曾经辉煌的延安美水酒厂因

体制等因素制约一度陷入困境。县委、县政府大胆决策对酒厂进行了

成功改制。已形成名牌和富有挖掘潜力的美水酒厂经过拍卖改制后,

企业高薪聘请白酒专家聂昌森任总工程师,负责企业全盘质量管理,

对库存1200多吨散酒进行质量普查、建档,实行微机化管理;组织员

工进行岗位技术培训,选拔成立了由11人组成的企业评酒委员会,其

中,有7人经省白酒协会培训,4人考取了国家级评酒员资格,2人考

取了国家级中级评酒师资格,并被补选为省六届评委。每批酒出厂都

进行品评,跟班检验,确保产品质量的稳定,经省、市、县技术监督

局60多批次抽检,质量全部合格。同时,企业进一步加大技改力度,

积极开发新产品,多方开拓销售渠道,如今,经济效益也开始回升,产

品市场占有率不断提高。隋唐玉液系列白酒荣获“陕西省名牌产品”

称号,被誉为“陕北茅台”,深受消费者青睐。2007年,白酒产量达

到263吨,是1978年32吨的8.2倍,年均递增7.5%。

菜畜富民齐奋进 农村经济大跨越

甘泉县委、县政府,始终坚持把“三农”工作作为主要工作来抓,

不断加大支农投资力度,坚持走产业化经营的路子,认真贯彻落实一

系列中央、省、市惠农政策,有力促进了农村经济快速发展和农民收

入持续增加。2007年实现农、林、牧生产总值2.64亿元,是1978年72

8万元的36.2倍,年均递增9.8%。

新农村建设过程中,该县不断加强领导,深入调研,合理编制规

划,狠抓试点,制定了《甘泉县建设社会主义新农村领导小组及办公

室和各成员单位职责》,明确了职责,夯实了责任。并建立了县级领

导联系重点村制度。同时,狠抓试点,示范引导。今年,确定了12个

重点村为新农村建设示范村,实施了“六大工程”(即:产业化建设

工程、农村基础设施建设工程、村容村貌整治工程、农村社会事业进

步工程、农民教育培训工程、农村民主政治推进工程)。县财政列资

600万元新农村建设专项资金,实行专户管理。县上成立了建设社会

主义新农村支农项目整合领导小组,对农村道路、电网改造、沼气工

程、人畜饮水、以工代赈等项目资金,捆绑使用,集中投放。同时吸

纳社会闲散资金,鼓励社会各界和非公有制企业参与新农村建设。延

安纪丰实业集团有限责任公司投资54.53万元参与高哨乡雷家沟村新

农村建设,延安美水酒业集团有限责任公司投资65万元参与劳山乡苏

家河村新农村建设。

蔬菜产业的崛起,昭示现代农业的魅力。米袋子满,菜篮子丰,

农产品市场琳琅满目,如今,甘泉的老百姓切身感受到改革开放带来

的变化。种植业结构布局合理,品种更新产量大幅增长,“川道菜、

拐沟牧、山上菜”的现代农业发展模式基本组成。以玉米为主的粮食

生产稳定增长,以日光温室大棚生产为主的蔬菜业形成规模。以山地

菜为主的蔬菜业正在兴起。蔬菜业的快速崛起,真正让全县农民得到

了实惠。近日,记者见到石门乡魏家沟菜农魏小平时,他正在自家的

大棚里忙碌着,在县、乡优惠政策的促动下,他于2001年建起了两座

75米的日光温室大棚,他边学习边种菜,到2004年,他的两棚黄瓜收

入就达2万余元,不仅还清了债务,而且有了存款,真正算是过上了富

裕的日子。

畜牧产业的快速发展,彰显产业富民的活力。蔬菜产业的开发让

农民尝到了科技致富的甜头,而畜牧业的快速发展又为农民奔小康提

供了新的强大产业支撑。县委书记刘志坚、县长任小林和主管农业领

导坚持经常深入农村调研。在全县3镇5乡选择了16个最偏远拐沟村调

研,每到一处都与群众了解退耕还林之后,群众的生产、生活、产业

发展情况,提出了山地退耕后,拐沟村农民发展舍饲养殖业,增加收

入的发展思路,并要求畜牧产业发展要从过去的以羊子放牧为主,向

以猪、鸡、集约化养殖为主的发展格局转变。按照“川道村菜牧复合

型、拐沟村饲料养畜型”的发展模式,坚持一乡一业、一村一品的发

展路子,围绕高产、优质、高效和区域化、规模化、专业化目标,全

面推进专业村、专业户建设,其中,蔬菜专业村70%以上的农户要达

到户均种植2棚大棚菜,畜牧专业村养殖户要占到全村总户数的70%

以上,每户至少饲养50头猪或1000只笼养蛋鸡或肉杂鸡。力争通过3-

5年努力,使全县所有村都实现专业村目标,为全面奔小康奠定扎实的

基础。

城乡共建文明城 擦亮甘泉谱新篇

走进新甘泉,你不禁会感叹:如今的美水之乡变绿了、变亮了、

变大了、变美了,出行更加便捷快速,空气更加清新舒畅,社会文明

和谐,群众安居乐业——

30年来,甘泉从一年一小变,三年大变样到打造“生态园林县城”

和“清洁卫生县城”;从颇为艰辛的北关小区改造等工程项目的建设

到县城“西进南扩”战略的逐步实施;从一个写满灰暗、逼仄,基础

设施严重滞后的资源型县城到省级文明县城的验收成功,全县基础设

施建设在改革开放的历史进程中谱写出了华美的乐章,实现了历史性

的跨越。

近年来,该县站在甘泉长远发展的高度上,明确提出“经营县城”

的理念,坚持用市场化、社会化、企业化手段经营县城,走以城养城、

以城兴城、以城建城的县城建设路子,积极探索县城资产经营渠道,

公开拍卖县城土地使用权,多方筹措县城建设资金,加快县城基础设

施建设步伐。根据县城地理地形条件,按照“立足县情、突出特色、

适度超前”的思路进行建设,市政工程建设步伐进一步加快。1998年

开展的县城北关改造拉开了全县大规模开发建设的序幕。当时的县城

北关到处是五六十年代建造的瓦房、平房、窑洞东扭西摆,危房十中

有三;仅容两人通行的巷道拐来拐去,让人似进迷宫;碎石修成的街

道坑坑洼洼,拿“车颠人绊,污水横流,人人生厌”来摹写原北关旧

城,可以说一点都不夸张。经过多年来的不懈努力,老城消失,新城

诞生。如今,北关新城区成为了甘泉服装销售一条街,更成为甘泉县

城的一道风景线。北关改造完成之后,县政府累计投资7006万元,先

后完成了县城主街道、长青路、康乐路、太皇路、迎宾路、美水路、

宴宾路等主要道路和西台巷等23条支巷道改造工程,改造城市道路总

长9442.2米,巷道1633米,按照“先地下、后地上”原则,各条道路

均设地下排水污渠,砌筑电信、广电网络、城市照明共用地沟,所有

城市公用管道、线路全部进入共用地沟铺设,避免了城市道路的频繁

开挖;同时,结合群众需求,加快民生工程建设进程。先后建成县城

中心广场、美水广场、火车站广场等三个广场。

城乡联动,擦亮甘泉,全力创建省级文明县城。2008年2月29日,

当中共甘泉县委书记刘志坚从省上领导手中接过“省级文明县城”奖

牌时,会场顿时爆发出一阵热烈的掌声。这掌声是褒扬,是激励,更

多的是对甘泉聚全县之力创建省级文明县城工作的充分肯定。

2006年以来,该县把创建省级文明县城作为推进城市化进程的基

础工程、精神文明建设的龙头工程、为群众办实事的民心工程、促进

跨越式发展的奠基工程来抓,城市基础建设突飞猛进,城市品位不断

提升,市民文明意识不断增强,全县上下形成了共同创建省级文明城

市的良好氛围。在创建省级文明县城成功的同时,该县把省级文明县

城创建向一线延伸,以“甘泉是我家、卫生靠大家”为主题,向全县

人民响亮地提出“城乡联动、干群参战、整体推进、擦亮甘泉”地号

召,举县一致开展环境卫生大整治活动,全面向基层一线深化和延伸

创建省级文明县城显成效。

一枝独秀不算春,百花齐放才是春。多年来,甘泉县在党建、精

神文明建设等项工作中都干出了超常的业绩,这其中无不渗透着全县

党员干部和人民群众的心血和汗水,他们始终没有停止过思考和探索,

始终没有停止过创造和开拓,终于在多年拼搏之后实现了经济社会协

调发展,高奏了一曲艰苦奋斗、振天撼地的时代强音。

有人说“给我一支杠杆,我就可以撬起整个地球”,在采访中,

记者一直在想着这样一个问题,是什么力量给甘泉县经济发展这么大

的动力,这个“杠杆”也许就是为人民服务的一种责任,也许就是为

官一任造富一方的一种重托。

——在党建工作中,该县结合新时期基层党组织建设的工作实际,

创造性地提出了“内涵式党建”之路,使党建工作走上了规范化、求

实效的路子。2006年,原城关镇党委书记刘广荣荣获全国优秀党务工

作者,2007年,石门乡张槐湾村妇女主任雷新强被省委授予“科技致

富带头人”称号。2008年,高哨乡雷家沟村支部书记崔小元荣获全省

郭孝义式优秀农村党支部书记。

——在精神文明建设工作中,甘泉县多年来先后创造性地推出了

“农村十星级文明户创评”、“机关五星级文明单位创评”、“道德

规范五进活动”等新载体。2006年被市委、市政府命名为市级文明县

城,2007年被省委、省政府命名为省级文明县城。

——基础设施得到长足发展。到2007年底,全县通公路457.74公

里,是1978年的1.9倍,年均递增2.24%。2007年货物周转量是5540

万吨公里,是1978年71万吨公里的78倍,年均递增16.22%。1978年

全县固定电话136户,到2007年全县固定电话22253户,是1978年的16

3.6倍,全县移动电话用户43972户。

——科教文化事业快速迈进。2007年全县拥有各类学校80所,各

类学校在校学生人数14297人,全县拥有教职工1548人。2006年4月率

先成为陕西省双高普九第一县,2007年远程教育顺利通过省、市验收

并获优秀格次。文化事业日益繁荣,群众文化生活丰富多彩。2007年

全县文化事业机构12个,其中:乡镇文化站9个,全县有线电视用户1

5026户。广播覆盖率和电视覆盖率分别达到98.6%和99.4%。

这是一片神奇的土地,这更是一片充满生机与活力的土地,倾听

它的心跳,触摸它的脉搏,我似乎感觉到一种昂扬向上的力量,一种

诉说的欲望在我的笔尖下涌动,一种深深的体会在我心目中刻骨铭心。

三十年巨变,甘泉县的变化带给每个人的都是一种自豪和亢奋。我们

有理由相信,不久的将来,一个崭新的甘泉将崛起于红色大地。

(李全文 薛 亮 曹圆宇)

|

|

|

| |

|

|