|

?

水渠引来甘泉,村民甜在心里。

?

?

水渠引来甘泉,村民甜在心里。

?

?

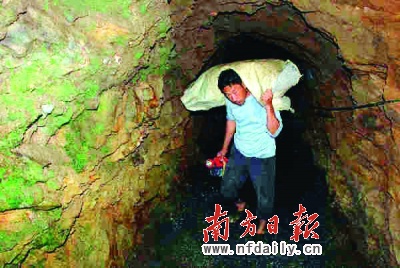

凿山八载,备尝艰辛。 图片为周建华、谢全建摄

?

苍莽延绵的连平县九连山,流传着一个现代版的“愚公凿山”的传奇:在一个叫增坝村的山坳里,一群不屈不挠的山民,穷整整8年时光,一钎一钻地凿穿一座花岗岩山体,引来汩汩清流,从而结束了祖祖辈辈“望天吃饭”的沉重历史!

?

凿山八载,备尝艰辛。 图片为周建华、谢全建摄

?

苍莽延绵的连平县九连山,流传着一个现代版的“愚公凿山”的传奇:在一个叫增坝村的山坳里,一群不屈不挠的山民,穷整整8年时光,一钎一钻地凿穿一座花岗岩山体,引来汩汩清流,从而结束了祖祖辈辈“望天吃饭”的沉重历史!

“蟑螂啃铁”,8年“啃”穿一座山

盛夏的晌午,骄阳似火。

记者一行驱车来到群山环抱的连平县增坝村。这里位于海拔630米的九连山山麓。放眼望去,坝子里一片金黄,村民们正顶着烈日收割。山那边一垅一垅的反季节瓜果绿得正欢,欢快的山泉在草木掩映的水渠中轻轻流涌。

村党支部书记郑昌建告诉我们:“千百年来这里没有水,水稻最多种一造。老天爷不下雨,就颗粒无收。去年打穿大石山,又修了水渠,解决了1000多亩农田的灌溉用水。现在可以种两至三造,还可以大量种植反季节蔬菜。村民的人均收入从2003年的2500元激增到了去年的近4000元。”

给增坝人带来福音的这条穿山隧道,位于高礤下山的山腰。从离洞口最近的山脚往上攀爬,1000多米的崎岖小路,我们手脚并用整整爬了40多分钟,可以想见当年增坝人长年爬上爬下的艰辛。

虽然早闻其名,但身临其境仍让我们深感震撼。这条被命名为“高礤下隧洞”的引水隧道,高约2米,宽1.5米,全长483米,仿佛是从一块硕大无朋的巨石中破壁而出。在山洞清洌的泉水缓缓前行,随手抓起一块花岗岩石片使劲刻画洞壁,如同划在钢板上,竟然丁点不见划痕。陪同我们上山的郑昌建说:这里是找不到泥土的,整个儿一座花岗岩石山,质量再好的合金钻头,在这样的石头上钻不上3个孔眼便变钝了,再用就得打磨。开工第一年,仅风钻机钻头就打坏了70多个,雷管用了1万多支,用坏的铁锨、铁锤和锄头堆积如山。

“村民们把这戏称为蟑螂啃铁,天天啃,总会啃穿它。”郑昌建笑着对我们说。就是凭着这种“蟑螂啃铁”的韧劲,增坝村人用8年时间硬是把这样一座大石山给“啃”穿了。

百年一梦,三任支书接力赛

增坝村共有376户人家,大部分散居在高礤下大石山的北面。在山南连绵的群山中,一条名为“牛角板”的河流因大石山的阻隔绕道东流,饱受干旱煎熬的增坝村人只能望流兴叹。早在清末年间,增坝村的前辈们就多次试过开凿高礤下大石山引水,均由于工具过于原始简陋而难遂其愿。上世纪60年代末起,增坝村人修筑过水库,开凿过渠道,想尽了各种方法,耗费了大量人力物力,但也只能暂时缓解部分旱情,难以从根本上解决问题。

时光流转,来到了1998年。百年的话题再次被提了出来:打穿大石山,才能从根本上解决缺水问题。

首先是全村34名党员形成了共识:砸锅卖铁也要把大石山打穿。接着是村民大会,百分之百的人赞成。“愚公敢移两座山,增坝村还打不穿一个洞?”村民们摩拳擦掌,纷纷请战。

资金缺乏,请不起专业工程队,怎么办?“没办法,只能靠自己干!”时任村支书、今年64岁的谢文泽谈起当年的情景依然十分激动。

靠自筹的一点资金,1999年正月,在凛冽的寒风中谢文泽带着村民上山了。

开工不久,由于劳动强度大,谢文泽的糖尿病、肾结石病复发了,短时间体重从82.5公斤降到了60公斤。同时,干了20年村支书的谢文泽这时也到了退休年龄。老伴和儿子都劝他安安心心养病,不要再操心隧洞的事了。谢文泽说:“支书可以退,但隧洞是祖祖辈辈的事,我要管到底!”病情稍微好转,他又一头扎到了山上。凿隧洞最危险的活是点炮,这时谢文泽总是抢在前面。8年用了上万支雷管,竟没有一支出事,村民们戏称,老支书都成“排雷专家”了!

2003年,自筹的一点钱用完了,工程眼看要中断。谢文泽一咬牙,把家里40多只还在下蛋的母鸡拿到市场卖了,换来2000多元钱买回了炸药,大石山又响起了风钻的轰鸣。

自1999年至2007年,增坝村的支部班子换了三届,不管是谁当头,打穿大石山都绝对是头等大事,用老支书谢文泽的话说,没人敢在这上面松劲,首先广大村民就不答应。

郑昌建和谢明禄接任村领导后,同样不敢稍有松弛,两人做了分工,一个在外跑施工资金,一个带领村民安营扎寨在大石山。党员干部真正发挥了表率作用,山高路陡,抬施工设备上山最危险,一不小心就会被砸伤,多名党员干部奋勇当先,60多岁的老支书谢文泽也当仁不让。2003年12月,大雪连下了5天,积雪把隧道几乎堵死,党员干部带头坚守在现场作业,简陋的工棚被暴风雪吹倒了3次,又重盖了3次。

众志成城,热泪伴着清泉流

党员干部率先垂范,感动了大伙,许多人放下自家的农活,有些人从外地辞工回来,加入了施工的行列。1999年至2003年,300多村民自愿组成的“第一梯队”开进了大山。2003年到2007年,400多村民自愿组成的“第二梯队”接过阵地,继续开凿。由于村里没有什么集体收入,四处筹集回来的钱大部分要用来购买开凿工具,参加施工的村民只能象征性地拿一点生活补贴,而每天都要干上10个小时。对此,大家毫无怨言。

“第一梯队”的谢明托老人告诉我们,由于岩石硬度高,风钻一接触石头就会移位,通常情况下,每天只能掘进几十厘米。“第二梯队”的谢勒军感触颇深:“我一个人用坏的钻头就有上百个,用坏的钻杆,有十几根。”他和同组的冯昌俊、谢开畏等人在山上穿烂的套靴、戴烂的手套、用坏的板车轮子,堆起来都有一座小山高。

工作强度大,山上条件恶劣,施工的村民时有受伤,一般是简单包扎一下又开工了。累了一天,倒在工棚里刚刚入睡,不是被蚊虫咬醒,就是被猫头鹰凄厉的叫声闹醒,狂风掀翻棚子、雨水打湿被褥、大雪压塌棚顶的事更是家常便饭。2004年冬,为了加快施工进度,谢勒军还让妻子张亚雪上山帮忙运石、做饭,一干就是七八天。

谢勒军本来在北京、汕头等地打工,收入颇丰。他是受了感召辞工回来的,本想干上一年把隧洞打通后再出去,没想到一干就是4年。“外出打工钱多点,也没有这么辛苦。但开凿隧道是造福子孙后代的事,其他没想那么多。”质朴的谢勒军很认真地说。

谈起早逝的冯振圳,村里的老哥们颇为伤感。2003年,在外地打工的冯振圳辞工回到村里开凿隧洞,主要负责钻孔打眼。高强度的工作损坏了冯振圳的健康,他逐渐感觉身体不适。乡亲们多次劝他到医院检查身体,可他总是没有放在心上。2004年6月的一天,冯振圳干累了想坐下来休息一会,可这么一坐就再也没有站起来。昏晕过去的冯振圳被村民们送到医院抢救,终因劳累过度,一个多月后离开了人世。

2007年1月14日晚7时30分,在连平县增坝村村史上,这是极其重要的一刻,随着“最后一爆”的巨响,总长483米的引水隧洞全线贯通了。

8年的艰辛,凝聚成了奔涌的泪水,在这群山里汉子的脸上尽情流淌。

这是一个不眠之夜,纯朴的村民围坐在村支书的家中彻夜痛饮狂欢。

这是一个圆梦之夜,百年的愿望在这一刻变成了活生生的现实!

(实习编辑:钟素萍) 记者王进江张海燕甘超强特约通讯员黄少立周建华

|