|

人物简介 潘鸣啸(Michel Bonnin),法国汉学家,在巴黎获哲学学士、中国[ZhongGuo]语言与文化学硕士及历史学博士学位,现于法国社会科学高等研究院教授中国[ZhongGuo]当代史。早在1970年代,即开始进行有关中国[ZhongGuo]知青[ZhiQing]上山下乡运动[YunDong]的研究,在多种法文或中文刊物上发表论文。1990年代初,出任在香港成立并由法国政府资助的法国当代中国[ZhongGuo]研究中心主任,创办杂志《神州展望》法语版及英语版。

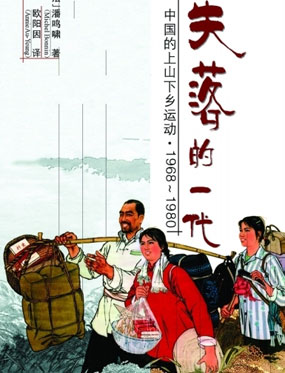

⇒进入连载页面 《失落的一代:中国[ZhongGuo]的上山下乡运动[YunDong](1968-1980)》,[法]潘鸣啸著,欧阳因译,中国[ZhongGuo]大百科全书出版社2010年1月第一版,45.00元 受访人 潘鸣啸(Michel Bonnin) 采访人 燕 舞 潘鸣啸(Michel Bonnin)喜欢在上衣口袋里插一支钢笔。 近年来,他频繁访问中国[ZhongGuo],发现他的中国[ZhongGuo]同行大多住上了大房子,但他还是乐得在法国社会科学高等研究院做一个讲授中国[ZhongGuo]当代史的穷教书匠。 祖上是巴黎远郊的农民,自诩“老外老三届”的潘鸣啸上大学时迷恋法国古典哲学、萨特和印度宗教、毛泽东,也介入了1968年的“五月风暴”,但“没有参加毛派”。1971年至1976年,潘鸣啸来香港半工半读,在那里开始接触从中国[ZhongGuo]内地偷渡来港的知青[ZhiQing]以及他们[TaMen]创办的《黄河》杂志,并开始做他们[TaMen]的口述史。1978年,他和法国的记者朋友合作出版了较早关注中国[ZhongGuo]“上山下乡”运动[YunDong]的《20岁在中国[ZhongGuo]农村》,引起不小反响。比当时来中国[ZhongGuo]内地留学却难以直接接触普通民众的法国留学生幸运的是,潘鸣啸“在香港完全渗入了中国[ZhongGuo]社会,和中国[ZhongGuo]人住在一个楼,后来还娶一个中国[ZhongGuo]妻子”。 自此,潘鸣啸放弃当代儒学再评价的博士论文课题,转而集中研究“上山下乡运动[YunDong]”。 潘鸣啸开始收集和研究在中国[ZhongGuo]通过公开渠道传播的各种官方文件、报刊杂志、知青[ZhiQing]文学以及西方学者的研究论文、著作,对阿城、梁晓声、芒克、张承志、张抗抗、张辛欣和北岛等有下乡经历的作家进行口述采访。1989年4月,其博士论文的要点在知青[ZhiQing]作家韩少功主编的《海南纪实》杂志上刊发,这篇《改造一代人战略的兴亡》成为此后中国[ZhongGuo]蓬勃兴起的知青[ZhiQing]运动[YunDong]研究的必备参考文献。 2004年,潘鸣啸博士论文的单行本在法国出版;2009年,其中文繁体字版由香港中文大学出版社出版。今年初,《失落的一代:中国[ZhongGuo]的上山下乡运动[YunDong](1968-1980)》的中文简体版由中国[ZhongGuo]大百科全书出版社出版,有机会了解潘鸣啸多年研究心得的不止那些远赴法国的中国[ZhongGuo]留学生了。2010年夏天,潘鸣啸再次来到中国[ZhongGuo],参加《失落的一代:中国[ZhongGuo]的上山下乡运动[YunDong](1968-1980)》的发布会,并在《看历史》杂志和三味书屋分别发表主题演讲。 国内研究知青[ZhiQing]运动[YunDong]着力最深的中国[ZhongGuo]社科院哲学所研究员徐友渔和中央民族大学教授刘小萌也参与了他的部分学术活动。徐友渔盛赞:“本书对中国[ZhongGuo]的上山下乡运动[YunDong]作了全方位研究,指出其动因不仅在经济人口方面,也在政治方面,论述之广泛,分析之深入,构成了当代中国[ZhongGuo]史研究重要的一章。” 西方学者在上山下乡运动[YunDong]研究领域最引人注目的曾是美国学者伯恩斯坦(Bernstein)和德国学者史查平(Scharping),他们[TaMen]研究的时段分别是1971年至1973年和1955年至1980年,均认为减轻城镇就业压力是这场运动[YunDong]最主要的动机。但潘鸣啸的研究显示,“那10年间共有1400万人招聘进城,其中600万是知青[ZhiQing],800万是农民”,“在那期间进行了一场轰轰烈烈的城乡劳动力大交流,双方都涉及至少800万人”。因此,潘鸣啸认为,上山下乡运动[YunDong]有四个动机,分三大类:意识形态动机(改造青年思想及消除社会分工)、政治动机(恢复秩序及强化毛泽东的领袖魅力)、社会动机——积极的(发展农村和边疆地区)、消极的(限制城市[ChengShi]人口增长和解决失业问题)。 近期,笔者专访了潘鸣啸。 很多年轻人觉得现在中国[ZhongGuo]有些腐败的现象,在毛泽东的时候腐败现象就很少。事实上,如果你研究这个“上山下乡”,就会发现不是这样,那个时候也有很多问题很多腐败。因为有一些太想离开农村的人,找各种各样的办法,如贿赂医生,开一些有助于回城的证明;贿赂干部,让他把你送回城市[ChengShi]。所以,不要太美化1970年代。 读书报:您的硕士学位和博士学位分别是中国[ZhongGuo]语言与文化学以及历史学,我在您对有关知青[ZhiQing]运动[YunDong]的“几个词语的诠释”中看到了这种训练的成果,比如您谈到从“下乡上山”到“上山下乡”的词组变化,您分析说“可能政府当局想借此突出运动[YunDong]的光荣崇高的英雄性质(毛泽东的诗词经常高调颂赞崇山峻岭),同时也可以让那既不好听又不得人心的‘下’不那么刺耳。” 潘鸣啸:强调光荣的一面,这是我个人的看法。只是一种感觉,不能保证是对的,但是我找不到别的解释方法。一个学者研究中国[ZhongGuo]的政治,就要研究中国[ZhongGuo]的语言。专门有人做这方面的研究——媒体研究,对语言很重视,你要注意一个字的差别有很大的意思区别。“上山下乡”有意思,不仅是经济方面、政治方面,连语言方面也是很有意思,很多年轻人都不懂什么是“插队”。 读书报:如果把“上山下乡”运动[YunDong]分成几个大的段落,您会怎么分?您的著作首先吸引我的正是时段划分的特殊,因为中国[ZhongGuo]官方的前国务院知青[ZhiQing]办的老干部们在他们[TaMen]编选的《中国[ZhongGuo]知识青年上山下乡始末》和《中国[ZhongGuo]知识青年上山下乡大事记》中,都认为这场运动[YunDong]是从1955年开始到1981年结束,分为探索、“在全国有计划地展开”、“接受贫下中农再教育的政治运动[YunDong]”和“重大历史转折”四大阶段,大作为什么偏偏把起始点选在1968年,结束的年份为什么又是1980年? 潘鸣啸:我的博士论文的导师觉得论文题目太大,要选择特定的地区或时间。我选择了1968年以后的运动[YunDong],和“文革”前有很多不同的特点,政治意义有很多方面不一样。论文后面谈了演变,采访的人大部分是1968年以后的知青[ZhiQing]。“上山”我们一直以为是毛泽东的创意,其实是赫鲁晓夫的。斯大林死了以后,觉得苏联的农业不行,发展阿萨克斯坦,组织受过农业方面训练的年轻人、共青团的干部去那边开垦,以解决苏联的农业问题。 中国[ZhongGuo]也这么做,组织共青团的年轻干部去北大荒开垦,第一次把城市[ChengShi]的青年派到农村,后来也有别的地方来的。不仅是开垦的工作,也为了解决城市[ChengShi]就业的问题,这点和苏联不一样。大跃进导致城市[ChengShi]粮食不够,很困难,最好的解决办法就是把很多人赶到乡下。1962年到1966年,“上山下乡”运动[YunDong]解决城市[ChengShi]就业问题的作用比较大,大部分是家庭背景不太好的人被派到乡下。出身不好的人压力很大,很难得到城市[ChengShi]国营企业的工作。 后来,因为“文革”开始,完全中断了这个政策,反而是1966年以前下乡的知青[ZhiQing]趁机回来了。1968年,毛泽东觉得红卫兵运动[YunDong]应该结束了。另一个问题是应该恢复秩序了,没有找到新的政治模式。比较固定的秩序,不需要红卫兵运动[YunDong],解决这个问题最好的办法是解散红卫兵,将他们[TaMen]分配到农村。 学校停课了,毛泽东决定恢复秩序,恢复教学。对1966年毕业那批人来说,工厂没有好的工作,没有那么多位置,不雇佣新的工人。当时这些年轻的红卫兵、学生留在城市[ChengShi],几年内也能解决就业问题的,但毛泽东的意见是快速地把他们[TaMen]遣散走。“上山下乡”运动[YunDong]不仅要解决这个短期问题,对毛泽东来说,有更深的问题。他当初就担心中国[ZhongGuo]的未来,是否能培养好革命的接班人——老一辈价值观的接班人。 读书报:您认为“解决城市[ChengShi]就业及人口过剩”不是“上山下乡”运动[YunDong]的决定性动机,那它为什么这么多年一直是解释这一运动[YunDong]最流行的说法? 潘鸣啸:这个问题很复杂,不应该简单化。我的书里面分两个不同的思维逻辑,一部分是务实派的,比如周恩来、刘少奇,他们[TaMen]解决具体的问题,是搞计划经济的领导,与毛泽东的思维逻辑不一样。他们[TaMen]互相需要,互相妥协。 务实派在“文革”的高潮年份认为应该解决就业问题,那是一个办法。可是他们[TaMen]怎么可以动员那些年轻学生呢?他们[TaMen]只能用毛泽东的思想、威望,用毛泽东那些比较大的理论来说服这些年轻的学生离开城市[ChengShi]。 毛泽东是有不同的思维逻辑的,他的那些宣传是真的重要,他希望中国[ZhongGuo]按照他的计划发展,不是搞温和的经济发展,他要继续革命,他最主要的理论之一就是“继续革命”。这个很重要,可是他也需要这些务实派的领导,他一个人可以号召,还需要这些干部来组织安排、解决问题。所以,他们[TaMen]两方面都需要合作,这个运动[YunDong]变得很复杂,至少有两个逻辑。而且,后来也有知青[ZhiQing]本身的要求、问题介入其间,这些问题对领导变成压力。 我第一部分是讲动机的问题;第二部分是讲政策演变。但只看领导那边的思想,不能了解运动[YunDong]的命运和历史过程。要看实际的参加者即知青[ZhiQing]本身,他们[TaMen]究竟是怎么样的。我第三部分就是讲他们[TaMen]的经历,而且是最长的一部分,因为他们[TaMen]的经历有很多方面。第四部分讲他们[TaMen]的抵制,这方面中国[ZhongGuo]学者可能没有太注重。你不懂他们[TaMen]的抵制,就不能了解为什么这场运动[YunDong]突然后来在1978年、1979年一下就断了。 有时候,很多年轻人觉得现在中国[ZhongGuo]有些腐败的现象,在毛泽东的时候腐败现象就很少。事实上,如果你研究这个“上山下乡”,就会发现不是这样,那个时候也有很多问题很多腐败。因为有一些太想离开农村的人,找各种各样的办法,如贿赂医生,开一些有助于回城的证明;贿赂干部,让他把你送回城市[ChengShi]。所以,不要太美化1970年代。 缩小三大差别,这是一个非常美妙的目标。所谓三大差别就是农工差别、体力劳动和脑力劳动、城市[ChengShi]和乡下的差别。这好像是一个乌托邦,要制造一个新的无差别的社会。可结果是完全相反的,至少是没有达到目标。 读书报:运动[YunDong]后期这些知青[ZhiQing]群体的消极抵制,在毛泽东逝世以后上升为一个公开的抵制,这个运动[YunDong]就进行不下去了。这可能跟知青[ZhiQing]在乡下受了很多苦也有关系,包括他们[TaMen]对运动[YunDong]的实质有了更深切的了解,有一个觉醒的过程。我数了一下手头的官方权威资料,当时《人民日报》为这个事情发表的社论,从1955年到1981年至少有8篇。我对背后的运作过程很感兴趣,在1950年代,是怎么让这些年轻人相信“上山下乡”是那么崇高美好的? 潘鸣啸:1950年代的宣传有点模仿苏联,说这是我国的需要,你们年轻人有幸在社会主义国家生活,你们也应该对国家有一些贡献。老一辈的革命家参加战争、游击队等,牺牲了自己,你们新的一代应该也有这种牺牲自己的精神,你们要到国家最艰苦最需要的地方去,在那可以锻炼成一个真正的革命家。这种“锻炼”的概念很重要。 当时比较少用“新人”这个词,虽然毛泽东也用过,可是比较少,概念完全是斯大林的“新人”概念,就是你们要变成新的人。有这种概念,就是你们要变成另外一种人,将来更高尚的共产主义的新人。所以,利用这些理想来动员新人。 我也提到要缩小三大差别,这是一个非常美妙的目标。所谓三大差别就是农工差别、体力劳动和脑力劳动、城市[ChengShi]和乡下的差别。这好像是一个乌托邦,要制造一个新的无差别的社会,当然它的根就在马克思共产主义的理想下,可能也跟中国[ZhongGuo]古代的大同的概念合到一块。很多人觉得缩小了三大差别,把农村和城市[ChengShi]联合在一起,会对将来比较美妙的社会有所贡献。那个结果是完全相反的,至少是没有达到目标,我的书里面也说到这种完全相反的结果。 第一,要让城市[ChengShi]和农村比较平均,把知青[ZhiQing]送到农村不是一个好办法。事实上,农村不需要劳动力,可能比较偏僻的计划开垦的地方还需要一点劳动力,派一些年轻农民去可能效果会好,因为他们[TaMen]会的农活儿比较多。农村的劳动力已经过剩了,知青[ZhiQing]到农村去,事实上增加了负担。我的书里面也提供了一些数字,证明那个时候农村和城市[ChengShi]的差别没有缩小,反而增加了。 这个群众理想在实现上得到的结果是相反的,有一个贡献,就是农民通过知青[ZhiQing]比较了解城市[ChengShi]了。他们[TaMen]看到知青[ZhiQing]穿什么,什么头型,就要模仿,也问他们[TaMen]在城市[ChengShi]的事情是怎么样的。 另一方面,知青[ZhiQing]了解农村是怎么一回事了。可是,越了解就越发现,住在城市[ChengShi]比较好。 读书报:后来也涉及怎么评价这一代人的遭遇和命运。很多当事人并不像我们以为的那样很痛苦,后来有一个口号就叫“青春无悔”。小时候,我也发现湖北武汉的一位女知青[ZhiQing]结婚生子后一直在我们乡下生活,我会很奇怪,觉得这个城里人居然一辈子在这住着。我想,这样一个大的运动[YunDong]让中国[ZhongGuo]城市[ChengShi]跟乡村有一个前所未有的双向了解,但糟糕的是,这种互相了解不是自愿自发的。 潘鸣啸:是。而且如果说要缩小农村和城市[ChengShi]的差别,在历史上只有一个办法,即允许农村人到城市[ChengShi]。中国[ZhongGuo]的改革开放就这样,特别是最近十几年允许民工进城,这事实上对城市[ChengShi]有好处,对农民也有好处。虽然现在农村、城市[ChengShi]的差别还很大,可是没有以前那么大,那些民工可以到城市[ChengShi],他赚的钱可以拿回去,在农村搞一些商店、工厂。 在历史上,没有别的办法来很合理地缩小农村和城市[ChengShi]的差别。靠这样的运动[YunDong]把一些城市[ChengShi]人扔到农村,对农村没有太大的好处。当然,我不是说没有一点好处。比如,有一些知青[ZhiQing]当过小学老师、医生,可以说对插队的地方有一点贡献。可是那个代价太大了,而且他们[TaMen]很少自愿一辈子留在那,他能留下工作几年就很不错。 相反,你把一些本地的青年送到旁边的小城市[ChengShi]念书,以后回自己的村子做小学老师更有用,他会在那扎根。城市[ChengShi]知青[ZhiQing]很难扎根。 很多知青[ZhiQing]感到失望,一开始以为贫下中农是非常理想的人,因为当时的宣传就是这样,他们[TaMen]在课本上看到的农民的形象是非常高尚的,《人民日报》有很多文章把农民放在很高的位置。但是知青[ZhiQing]一到了那边,发现农民对共产主义的大理想是根本不关心的,他们[TaMen]关心的是怎么吃饭怎么养活自己。 读书报:他们[TaMen]下乡到了农村以后,有几种关系我特别关心,即知青[ZhiQing]和知青[ZhiQing]的关系,知青[ZhiQing]和干部的关系,尤其是女知青[ZhiQing]的命运,女知青[ZhiQing]面对的这种干部的压力。还有,就是知青[ZhiQing]和当地农民的这种关系。 潘鸣啸:这个我在书的第三部分讲得比较详细,是比较复杂的。有一些地方的知青[ZhiQing]和当地农民的关系还是不坏的,有一些人现在还是怀念农民的那种朴素。可另一方面,他们[TaMen]没法融入农村这个社会,农民还是把他们[TaMen]当作城市[ChengShi]人。 第二问题就是很多知青[ZhiQing]感到失望,一开始以为贫下中农是非常理想的人,因为当时的宣传就是这样,他们[TaMen]在课本上看到的农民的形象是非常高尚的,《人民日报》有很多文章把农民放在很高的位置。但是知青[ZhiQing]一到了那边,发现农民对共产主义的大理想是根本不关心的,他们[TaMen]关心的是怎么吃饭怎么养活自己。所以,知青[ZhiQing]开始觉得贫下中农怎么会这么自私。可是后来,他们[TaMen]了解了,这是很自然的事,农民的生活那么苦,他们[TaMen]必须为了吃饭而奋斗。 知青[ZhiQing]和农民的关系是比较复杂的,有的关系特别坏,如一些知青[ZhiQing]搞一些破坏的行为,偷一些鸡呀、蛋呀,和农民互相斗的也有过。但是,大部分知青[ZhiQing]都尽力和农民搞好关系,如果农民对他们[TaMen]不满,会给他们[TaMen]制造很多不便。比如,给他们[TaMen]少记一些工分。 还有,选择哪些人回城当工人、哪些人去上大学的时候,一般农民是没有太大的权利的,可干部是有权利的。所以,知青[ZhiQing]们还是希望能和农民特别是当地干部保持好的关系。 读书报:其中,知青[ZhiQing]和知青[ZhiQing]之间因为机会比较少,充满了竞争,有些一开始去的时候不做那些艰苦的体力劳动也要表现得特别积极,这样才能获得后来回城的机会,是否存在着这样的竞争? 潘鸣啸:是有这种竞争关系。一开始,知青[ZhiQing]们还是比较团结的,因为大环境,他们[TaMen]在农村是一个比较特别的小群落,所以他们[TaMen]互相帮助。可是后来,开始有比较多的回城的机会的时候,他们[TaMen]就开始互相竞争,竞争谁表现得更好。但是,经常也不是靠谁表现得好,而是靠谁贿赂得好。 还有,比如,说另一个知青[ZhiQing]的坏话,这样自己就会更有机会。这些事情都是发生过的,都是因为他们[TaMen]不想留在那里,没有办法,只能使用各种手段来解决他们[TaMen]自己的问题。当时毛泽东是希望培养一批大公无私的人,但是知青[ZhiQing]们都学会的是怎么为自己的利益而奋斗。 在知青[ZhiQing]下乡那个年代,他们[TaMen]错过很多小时候该做的事情,他们[TaMen]蒙蔽于很多假话,他们[TaMen]失去了最珍贵的好好念书的机会,这些是最大的损失,是他们[TaMen]自己也是国家的损失。因为他们[TaMen]失去了这些东西,所以称他们[TaMen]为“失落的一代”。但是另一方面,他们[TaMen]也是“思考的一代”,他们[TaMen]的幻想破灭了,也有正面的意义,使他们[TaMen]要自己思考,不容易受骗,让他们[TaMen]更加实事求是。这也是这一代的特点。 读书报:这么多年来,你采访过那么多知青[ZhiQing],而这些知青[ZhiQing]的命运、社会地位、声望等肯定都大不一样,有的比较得势,甚至有的后来成为大商人大明星或出国留学并留在欧美名校,但是有些人就比较悲惨,后来又遇到国有企业改革、下岗等各种的问题。 潘鸣啸:他们[TaMen]那一代的命运是很多元的,可是对大部分人来说,是不利的。他们[TaMen]回城的时候,大部分做普通工人,因为他们[TaMen]没有特殊的才能,念书的时候没有好好念书,后来在农村学的东西在城市[ChengShi]又没有多大用处。 后来到了1990年代,搞国有企业的改革,他们[TaMen]中的很多人下了岗。所以在美国,有一个中国[ZhongGuo]学者写了一篇《从下乡到下岗》。这,就是这一代人的命运。当然,这不是全部,有一些很得势的;有一些回城后做了个体户,也赚了不少钱;有一些有幸可以考上大学,他们[TaMen]有很丰富的阅历,到后来都是很优秀的。 能考上大学的只是一小部分,当时的考试非常难,非常多的知青[ZhiQing]要考试。有机会上大学,他们[TaMen]都是非常努力的。有一对美国的专家当时在广州教英语,后来写了一本书,介绍他们[TaMen]的经历,说刚刚通过高考的那些人是非常用功的,而且也是很成熟的,尤其在社会科学方面很有创造力,因为他们[TaMen]有很丰富的实际经历,又学到了理论知识。 这一代知青[ZhiQing],有的后来成了作家、美术家,也有一些后来在政界发展。 当然,也不能忘记很多人做出的牺牲。他们[TaMen]那时候年轻气盛,很有英雄主义精神,不怕苦,不怕累,他们[TaMen]在农村做一些非常危险的事,有的在救山火的时候死去,有的为了救不认识的人而牺牲。他们[TaMen]在农村劳动可能遇到了各种危险,给身体留下了终身的伤病,这些都是一辈子的影响。 至少,他们[TaMen]有一种属于同一代人的很强的归属感。而且,就是因为这个,他们[TaMen]还互相帮助。有时候他们[TaMen]组织一些联谊会,自发地做一些活动,有时候去帮助他们[TaMen]之中一些受过伤的有困难的人。有一个知青[ZhiQing]赚了钱开了个餐厅,他请的人都是知青[ZhiQing]。帮助那些做过知青[ZhiQing]的人找工作,这样的事情发生得比较多,这绝对是好的一面。 读书报:最后请教一个问题,就是“上山下乡”运动[YunDong]背后的乌托邦思想对人类的诱惑。您的朋友和采访对象韩少功也受到这方面影响,当年他也是知青[ZhiQing],但经历过这场运动[YunDong]后,1980年代他和他的湖南作家朋友们南下办《海南纪实》,其实也有这种乌托邦的幻想在里面。我看过他们[TaMen]的章程,他们[TaMen]也是要办一个类似公社的组织,还要有自己的出版机构什么的。 潘鸣啸:这种乌托邦冲动是一个比较微妙的东西,他们[TaMen]希望能达到比一般人的金钱利益什么的更高一些的理想。我年轻的时候也是充满了理想,到现在,我做很多事情对自己都是没有什么利益的,但是这是一种理想。我在和他们[TaMen]交流的时候,可以找到一种共同的特点。我叫他们[TaMen]“失落的一代”,没有贬义的意思。 在第一次世界大战的时候,海明威让“失落”这个词变成很多人在用。在知青[ZhiQing]下乡那个年代,他们[TaMen]错过很多小时候该做的事情,他们[TaMen]蒙蔽于很多假话,他们[TaMen]失去了最珍贵的好好念书的机会,这些是最大的损失,是他们[TaMen]自己也是国家的损失。因为他们[TaMen]失去了这些东西,所以称他们[TaMen]为“失落的一代”。但是另一方面,他们[TaMen]也是“思考的一代”,他们[TaMen]的幻想破灭了,也有正面的意义,使他们[TaMen]要自己思考,不容易受骗,让他们[TaMen]更加实事求是。这也是这一代的特点。 所以,我在书的扉页上引用舒婷的一首诗《一代人的呼声》(1980),就是说明这个。他们[TaMen]中的不少人,不但保持了一种理想,也拥有独立的思考。 (王夏萌对本文亦有贡献)

|